Dublino, il “Famine Memorial” in St. Stephen’s Green (commons.wikimedia.org)

Una donna scheletrita, appoggiandosi a un bastone, porge una ciotola a un’altra donna, seduta, sfiancata. Accanto a loro un uomo, ritto sulle punte dei piedi, alza le braccia al cielo, sottili e diritte come frecce, implorando. Un cane è accovacciato, la testa piegata.

Sembra un’immagine del Sudan di questi giorni.

È il monumento bronzeo, realizzato da Edward Delaney, che si può vedere in St. Stephen’s Green, il parco principale di Dublino, dedicato alla grande carestia, la Great Famine, che tra il 1845 e il 1850 provocò in Irlanda un milione di morti, forse un milione e mezzo.

Un capitolo bruciante della storia d’Irlanda

Il milione di disperati del Sudan che in questi mesi sta implorando cibo trova qui un’eco particolare perché la memoria della grande carestia di un secolo e mezzo fa è parte viva, bruciante della storia di questo Paese.

Con quelle cifre tonde, poi – un milione, un milione e mezzo, forse due milioni di vittime -, che si rincorrono e richiamano di decennio in decennio, di secolo in secolo nella cronaca mondiale delle catastrofi, con quella vergogna dell’enorme e dell’indeterminato, del calcolo a spanna, a larga spanna, che rivela solo l’incapacità di raccontare la verità di quei volti e di quelle storie perdute per sempre, e l’impossibilità di trovare abbastanza zeri per suscitare la giusta impressione.

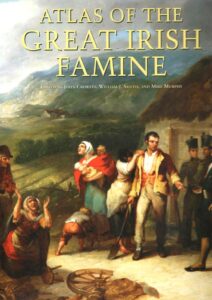

L’imponenete “Atlante della Grande carestia irlandese, 1845-52”, a cura di John Crowley, William J. Smyth e Mike Murphy (Cork University Press, 2012, pp. 712) descrive contea per contea, con ricchezza di documentazione e di illustrazioni, la tragedia che più di ogni altra ha segnato la storia d’Irlanda. In copertina “Lo sfratto” (The Eviction), olio su tela di Daniel MacDonald (1850) conservato alla Crawford Art Gallery di Cork (Repubblica d’Irlanda).

Altri sei derelitti, e un cane

Vicino al porto, lungo la grande passeggiata, poco dopo l’elegante facciata settecentesca della Custom House, la vecchia dogana, c’è un altro monumento bronzeo dedicato alla grande carestia.

È un’opera di Rowan Gillespie ed è, si può dire, la continuazione di quello in Stephen’s Green.

(Foto V. Passerini)

Sono sei derelitti che si incamminano verso il porto, verso le navi che stanno partendo. Tre uomini stringono al petto con le due mani il fagotto dell’emigrante, una donna tiene le braccia penzoloni e il capo chino in segno di resa, un’altra stringe con le mani aperte il suo fagottino al cuore. Un quarto uomo porta a fatica un cadaverino sulle spalle. Un po’ distante un cane, che non può partire, guarda.

(Foto V. Passerini)

Negli anni della carestia e in quelli immediatamente seguenti ci furono due milioni di emigranti dall’Irlanda. Alcune centinaia di migliaia andarono in Scozia e in Inghilterra. La maggior parte negli Stati Uniti e in Canada. Partivano per l’Atlantico talvolta sulle “coffin ships”, le navi bara, sinistramente e per sempre famose qui.

Anche noi italiani le conosciamo bene, sia perché i naufragi, la fame e le epidemie fanno tristemente parte anche della nostra epopea dell’emigrazione, sia perché in questi anni Duemila le “coffin ships” hanno riempito di cadaveri di africani e di asiatici il nostro tiepido canale di Sicilia tanto che, come ci ricordava in tempi recenti un cronista in occasione di una di quelle tragedie, gli abitanti di Lampedusa preferiscono talvolta astenersi dal pesce. Lo lasciano ai turisti.

Disegno ottocentesco esposto alla Custom House, il palazzo della vecchia dogana di Dublino che sorge nei pressi del porto. La sequenza ben sintetizza la storia di milioni di contadini irlandesi, specialmente durante la Grande Carestia: la miseria delle campagne; lo sfratto della povera famiglia da parte del ricco proprietario inglese e dei suoi intermediari irlandesi; l’emigrazione verso l’America su navi pericolanti e sovraffollate, dette “coffin ships”, navi bara. Allora le navi bara solcavano l’Atlantico, oggi il Mediterraneo. (Foto V. Passerini)

Accudiamo per un po’ le tragedie

L’Irlanda, dal punto di vista demografico, non si risollevò più da quello svuotamento per fame ed emigrazione. Aveva quasi otto milioni di abitanti nel 1831, ridotti a quattro milioni e mezzo nel 1871. Quasi lo stesso numero di abitanti di oggi.

I disastri umanitari, come quelli politici e sociali, hanno effetti lunghissimi.

Noi archiviamo le tragedie, una dopo l’altra. Le restituiamo ai loro proprietari dopo averle accudite per un po’ (siamo la generazione che soffre la fame altrui), magari dopo averle procurate. Lo schiavismo, il colonialismo, lo sfruttamento minerario, forestale e agricolo dell’Africa da parte dell’Europa hanno lasciato segni indelebili, solchi profondi come abissi che la nostra carità non potrà mai colmare. Anche impoverimenti umani e culturali. Anche risentimenti e odi. Come quelli degli irlandesi verso gli inglesi, per quanto oggi assai più mitigati e forse in via di guarigione.

(Foto V. Passerini)

La malattia della patata e la peste dello sfruttamento coloniale

La grande carestia irlandese fu causata dalla peronospora che distrusse per anni i raccolti di patate, unico cibo per milioni di contadini. La malattia della patata toccò altri Paesi europei provocando danni e morti, ma in nulla paragonabili a quanto accadde in Irlanda.

La catastrofe fu il risultato di una situazione di spaventoso sottosviluppo e sfruttamento in cui era stata lasciata per anni la campagna irlandese da parte dell’impero britannico e dei landlords, i grandi proprietari terrieri che vivevano nelle loro belle case a Londra e lasciavano agli intermediari il compito di organizzare le aziende e di incassare profitti e rendite.

(Foto V. Passerini)

Muoiono di fame, ma si esporta grano

Due milioni di contadini-braccianti avevano per paga una capanna di fango e un pezzetto di terra dove coltivavano solo patate e di quelle vivevano, loro e le loro famiglie, ovviamente numerose.

Secondo il censimento del 1841 tre quarti delle abitazioni dei contadini irlandesi erano capanne di fango e il 40 per cento di queste consistevano in una sola stanza.

Gli inglesi indirizzavano lo sviluppo industriale e la modernizzazione agricola verso le zone dell’Ulster abitate dai coloni protestanti da loro insediati. Belfast, negli anni della grande carestia, continuò a svilupparsi come vigoroso centro industriale.

Non solo. Anche negli anni della carestia continuarono le esportazioni di grano dall’Irlanda verso l’Inghilterra. Veniva coltivato nelle grandi tenute dei protestanti, ma anche di una minoranza ricca di cattolici che esibirono il medesimo cinismo. Mentre la popolazione moriva di fame, dai porti irlandesi partivano navi cariche di grano.

Non è che succeda diversamente oggi in Africa. Da Paesi impoveriti, piegati dalla fame, dall’Aids, dalla guerra partono ogni giorno navi e aerei pieni di ogni ben di Dio verso le ricche città europee. Il tutto in nome di una concezione quasi religiosa del libero mercato, nell’impero britannico di metà Ottocento come oggi. Il naturale sviluppo del mercato, secondo i suoi sacerdoti, è la sola medicina in grado di eliminare i mali e procurare i beni.

(Foto V. Passerini)

Sempre tardi

I giornali di Londra mandavano i loro inviati che raccontavano gli orrori che vedevano in quella parte così vicina dell’impero. E mandavano anche abili disegnatori che illustravano le cronache, come i fotografi o i cameramen di oggi.

Il parlamento inglese, sollecitato in particolare dai rappresentanti irlandesi, corse poi ai ripari approvando una serie di leggi e provvedimenti, a volte anche infelici, per rimediare ai mali prodotti dal libero mercato che tanto impressionavano l’opinione pubblica.

Tardi, troppo tardi arrivarono i provvedimenti, e male. Si arriva sempre tardi, e spesso male, maledizione nella maledizione.

(Foto V. Passerini)

Nel frattempo le chiese invitavano alla penitenza, perché la carestia, dicevano, era una punizione divina. Il clero protestante, espressione della classe minoritaria e dominante, ma anche quello cattolico, espressione della oppressa maggioranza della popolazione, e che pure contò tra le sue fila figure eccezionali e tanti morti, erano troppo preoccupati delle esuberanze alcoliche e dei costumi morali disinvolti dei contadini. Mentre la buona società britannica nutriva un esplicito disprezzo verso quella popolazione di “sfaticati e ubriaconi”.

Oggi il disprezzo delle buone società verso le popolazioni di sfaticati e ubriaconi perdura. Ma almeno abbiamo tolto di mezzo una buona parte del pietismo e del moralismo religiosi. Oggi abbiamo il vescovo protestante Desmond Tutu o quello cattolico Gabriele Ferrari, o padre Zanotelli, e tanti altri come loro, che chiamano le cose con il loro nome e denunciano le radici strutturali dei mali. Non saranno mai benedetti abbastanza, altro che preti che fanno politica. Se alla base delle catastrofi che tanto ci disturbano e che loro vivono o hanno vissuto da vicino ci sono ragioni politiche ed economiche, non le possono chiamare in altro modo.

(Foto V. Passerini)

Come è potuto accadere?

La grande carestia irlandese ha riempito di racconti amari e atroci le canzoni e la letteratura popolare. Ha alimentato per decenni lo spirito degli emigranti e le rivolte e i sogni dell’indipendenza politica. Ed è stata raccontata e continua ad esserlo oggi in centinaia di libri.

Tutti a cercare di capire come mai sia potuta accadere una cosa del genere nell’Europa contemporanea che si stava rapidamente modernizzando.

Come mai non si è stati in grado di evitare una simile catastrofe.

Come mai, con tutti i mezzi a disposizione che c’erano, le analisi economiche, le informazioni dei giornali; il sistema sviluppato dei trasporti, sia potuto perdurare per anni, così vicino, un simile orrore.

Noi non sappiamo se un domani ci sarà una marea di libri africani a raccontare per decenni e decenni gli orrori delle loro catastrofi di questi nostri anni e a porre domande inquietanti su come queste tragedie siano potute nascere e perdurare nel bel mezzo di un mondo trionfante della sua ricchezza e della sua tecnologia.

Ma quelle domande sappiamo porcele da soli, oggi.

Ed è venuto il tempo di cominciare a rispondervi in maniera diversa da come si cercò di rispondere, tardi, male, infelicemente alla tragedia irlandese di un secolo e mezzo fa.

Pubblicato sul quotidiano “l’Adige” il 10 luglio 2004 e nel libro “Bloomsday” (2011).