L’arcivescovo anglicano Desmond Tutu (1931 – 2021).

Desmond Tutu, primo arcivescovo nero di Città del Capo, scomparso a 90 anni il 26 dicembre scorso, dopo aver combattutto con la nonviolenza l’apartheid presiedette la Commissione per la verità e la riconciliazione voluta da Mandela all’indomani della nascita del Sudafrica democratico.

Si trattò di una colossale operazione di giustizia e riconciliazione nella verità mai vista prima nella storia umana.

Desmond Tutu: una storica lezione di giustizia e umanità

Desmond Mpilo Tutu nacque il 7 ottobre 1931 a Klerksdorp, città agricola a prevalenza afrikaner (i bianchi sudafricani discendenti degli europei, specialmente olandesi), nel Nordovest del Sudafrica, a 180 chilometri da Johannesburg.

Suo padre, Zachariah, era preside di una scuola primaria metodista. Sua madre, Aletta, faceva lavori domestici. Da giovane conobbe padre Trevor Huddleston, un missionario anglicano britannico, oppositore dell’apartheid, che divenne il suo punto di riferimento.

Diplomatosi come insegnante, Tutu divenne prete anglicano nel 1961. Negli anni seguenti studiò teologia a Londra. Nel frattempo (1955) si era sposato con Leah Nomalizo dalla quale ha avuto quattro figli.

Desmond Tutu con la moglie Leah e i loro quattro figli.

Primo arcivescovo nero di Città del Capo, è stato uno dei grandi leader sudafricani della lotta nonviolenta contro l’apartheid. La tenacia nella sua battaglia contro il regime razzista era pari al suo ostinato e netto rifiuto della violenza. Nel 1984 gli fu conferito il Premio Nobel per la pace.

All’indomani della nascita del Sudafrica democratico (1994), Nelson Mandela gli chiese di presiedere la Commissione per la verità e la riconciliazione. Si trattò di una colossale operazione di giustizia e riconciliazione nella verità mai vista prima nella storia umana.

Ai carnefici veniva chiesto di confessare di fronte alle vittime tutta la verità sui loro crimini per ottenere l’amnistia. Alle vittime veniva chiesta l’autorizzazione a perdonare.

La Commissione operò dal dicembre 1995 alla metà del 1998. Furono 20.000 le vittime che parlarono di fronte alla Commissione e 8.000 i carnefici. Le deposizioni delle vittime furono spesso strazianti, ma liberatorie. Le deposizioni dei carnefici svelarono verità sconosciute, spesso peggiori di quelle che si supponevano.

Pur tra mille diffic0ltà, problemi, limiti, la Commissione aiutò il Sudafrica a guarire, almeno in parte, dalle sue ferite ed evitò una guerra civile che sarebbe stata oltremodo sanguinosa e destinata ad aggravare i problemi, non a risolverli.

Dall’Africa venne al mondo una esemplare lezione, diventata un modello che fu applicato, su spinta anche delle Nazioni Unite, in altri Paesi per fare verità e giustizia dopo sanguinosi regimi e guerre civili. La pietra scartata dai costruttori era diventata testata d’angolo.

Nel 1999 Desmond Tutu raccontò nel libro No future without forgiveness, tradotto e pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 2001 col titolo Non c’è futuro senza perdono, la storia, i principi ispiratori, le scelte di fondo della Commssione che presiedette.

Un libro ancor oggi di enorme importanza. Ci aiuta a comprendere a fondo il senso di quella storica operazione di giustizia, verità, riconciliazione che mai si era vista prima di allora. Un libro altamente formativo sul significato autentico di parole come giustizia, verità, perdono, colpa, memoria, carnefici, vittime, riconciliazione.

Da questo fondamentale libro traiamo alcuni passi, per ricordare con le sue stesse parole la grande figura di Desmond Tutu, profeta e testimone del nostro tempo.

Il libro di Desmond Tutu, di enorme importanza.

I passi che seguono sono tratti da Desmond Mpilo Tutu, Non c’è futuro senza perdono, traduzione di Ester Dornetti, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 214.

Quando la ragazzina apostrofava tuo padre

“Di solito non erano le grandi cose, le atrocità tremende che colpivano. Piuttosto, erano le piccole angherie quotidiane, le scortesie, le sottili umiliazioni, il fatto che la propria dignità venisse calpestata, non necessariamente con gli stivali, benché a volte avvenisse anche quello.

Era, per esempio, quando andavi in un negozio con tuo padre, quell’uomo colto, dignitoso, che dirigeva una scuola, e la ragazzina dietro il banco, solo perché era bianca, lo apostrofava con un ‘Sì, dimmi, ragazzo’. E tu morivi mille volte per tuo padre, che spesso rispondeva ossequioso, cercando di ingraziarsi quella bambina maleducata.

E tu sapevi che ci potevi fare ben poco: certo, poteva andare a far spesa in un altro negozio, ma c’era da scommettere che anche lì avrebbe ricevuto lo stesso trattamento. Le eccezioni c’erano, ma rare come la neve all’inferno. Questo modo di trattare consumava le forze vitali.” (p. 75)

Tre milioni e mezzo di deportati

“Il razzismo era già radicato in Sudafrica molto prima che venisse sancito dall’apartheid: quando nel 1948 i nazionalisti andarono al potere dovettero soltanto affinarlo…” (pp. 189-190)

“Non appena salito al potere, nel 1948, il governo dell’apartheid intraprese un’intensa campagna legislativa che portò alla formulazione di molte leggi razziste.

Fece demolire un gran numero di insediamenti sradicando le comunità che vi risiedevano, e ne scaricò gli abitanti, quasi fossero rifiuti, nei campi di raccolta situati nei bantustan [i territori assegnati ai neri]. Di solito nelle discariche si buttano gli oggetti non le persone.

Eppure questo è stato fatto a degli esseri umani, creati a immagine di Dio, che non avevano altra colpa se non quella di essere neri.

C’era un canto di lotta che diceva: “Senzenina? Isono sethu bubumnyama (Che cosa abbiamo fatto? Il nostro peccato/la nostra colpa è quella di essere neri)”.

I nazionalisti avevano l’ossessione della razza, della purezza della razza. Della segregazione razziale avevano fatto un’arte raffinata: ci avevano segregati ovunque, nelle case, nelle scuole, nel lavoro e nel gioco. Non potevamo incrociarci con altre razze: i rapporti sessuali interraziali erano tabù, i matrimoni misti erano tabù. I neri non potevano accedere a certe professioni. Tre milioni e mezzo di persone furono deportate nel tentativo di separare gli ingredienti di quella ricca miscela di razze che è il Sudafrica” (pp. 77-78)

Un sistema disumano

“L’apartheid, impropriamente definita da P.W. Botha, un tempo presidente del Sudafrica, come un ‘rapporto di buon vicinato’, ha sistematicamente spogliato i meticci, gli indiani, e specialmente i neri dei loro sacrosanti diritti, negando loro lo statuto di uomini.

Ha fornito loro una mera parvenza di istruzione, in realtà un tirocinio per rimanere servi, e case inadatte alle esigenze più normali; ha intaccato l’istituto familiare dei neri con il perverso sistema del lavoro migratorio che obbligava le persone a stare lontano dalle famiglie, alloggiando in ostelli segregati per genere; ha fornito assistenza insufficiente, e insufficiente prevenzione, soprattutto ai bambini, le cui malattie da carenza si sarebbero facilmente evitate con una corretta profilassi.

Ha permeato tutti gli ambiti della vita, infliggendo alle sue vittime sofferenze indicibili e superflue. Senza timore di esagerare, si può dire che ogni persona non bianca è stata vittima in qualche misura di quella politica disumana.

I neri avrebbero avuto tutti i motivi per odiare, per volere il sangue dei bianchi, dopo quello che avevano subito dall’apartheid.” (p. 80)

La Chiesa riformata olandese pilastro dell’apartheid

“Fino a tempi piuttosto recenti, la Chiesa riformata olandese era stata un pilastro importante per il regime: forniva le motivazioni teologiche per l’apartheid e anticipava perfino i politici nel proporre alcune leggi atte a perfezionare la separazione delle razze autorizzata da Dio.

La storia della Torre di Babele, con la successiva dispersione delle razze, che non potevano comunicare tra loro perché ciascuna non comprendeva la lingua dell’altra, e quella della maledizione di Ham [Cam] erano usate per giustificare la posizione in cui gli indigeni venivano tenuti …

La maggior parte delle Chiese aveva condannato l’apartheid accusandola di eresia, mentre la Chiesa riformata olandese perseguitava come eretico chi tra i suoi membri criticava le sue posizioni …”.

La Chiesa anglicana era contro l’apartheid, ma nei fatti…

“La mia Chiesa, la Chiesa anglicana, si è sempre espressa contro l’apartheid in tutte le dichiarazioni e risoluzioni e conferenze del sinodo, eppure la sua pratica di vita contrastava con le sue affermazioni. Ovviamente in Sudafrica vigeva la segregazione razziale, quindi sarebbe stato difficile che le parrocchie la ignorassero, ma la mia Chiesa fu fin troppo lenta a prendere atto delle proprie contraddizioni.

Molti parrocchiani bianchi si rifiutavano di prendere la Comunione accanto ai loro servitori neri, anche se l’apartheid non lo vietava. Il primo vescovo anglicano nero fu nominato solo nel 1960, più di un secolo dopo l’istituzione della Chiesa. Nessun decreto del governo imponeva alla Chiesa di pagare ai membri del suo clero stipendi diversi a seconda della razza, eppure i preti bianchi percepivano stipendi molto più alti dei neri.

Perciò noi anglicani non abbiamo il diritto di compiacerci di noi stessi e di guardare con malevolenza ai difetti della Chiesa riformata olandese” (pp. 140-141)

Città del Capo, zona riservata ai bianchi (in inglese e olandese). Tre milioni di bianchi opprimevano otto milioni di neri.

Ammissione di responsabilità

“Non è vero che concedere l’amnistia significhi favorire l’impunità, perché l’amnistia viene concessa soltanto a coloro che si dichiarano colpevoli, che accettano la responsabilità di quello che hanno fatto. L’amnistia non è per gli innocenti, o per quelli che si dicono tali.

È proprio su questa base che l’amnistia è stata rifiutata ai funzionari di polizia che ne hanno fatto richiesta per il ruolo avuto nella morte di Steve Biko. Quei funzionari negavano in realtà di aver commesso un delitto, sostenendo di averlo colpito solo in risposta ai suo inspiegabile atto di aggressione nei loro confronti. Quindi la procedura favorisce di fatto l’assunzione di responsabilità, e non il suo contrario.” (p. 46)

Due idee di giustizia: punitiva e restitutiva

“Si può continuare a dire che forse si viene meno alla giustizia solo se la nostra idea di giustizia è quella di una giustizia punitiva, il cui scopo principale è il castigo, in cui la parte lesa diventa veramente lo Stato, ridotto a un’entità impersonale che ha scarsa considerazione per le vittime e quasi nessuna per i criminali.

Noi sosteniamo che esiste un altro tipo di giustizia, la giustizia restitutiva, a cui era improntata la giurisprudenza africana tradizionale. Il nucleo di quello concezione non è la punizione o il castigo. Nello spirito dell’ubuntu, fare giustizia significa innanzitutto risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricucire le fratture dei rapporti, cercare di riabilitare tanto le vittime quanto i criminali, ai quali va data l’opportunità di reintegrarsi nella comunità che il loro crimine ha offeso.” (p. 46)

La capacità di fare il male è in ciascuno di noi

“Ascoltando, nella Commissione, i racconti di coloro che avevano commesso crimini contro i diritti umani, mi resi conto che in ognuno di noi, nessuno escluso, è insita la capacità di compiere il male. Nessuno di noi può avere la certezza che, esposto alle stesse influenze, agli stessi condizionamenti, non si rivelerebbe identico a quei criminali.

Questo non significa condonare o scusare ciò che essi hanno fatto. Significa colmarsi sempre più della compassione di Dio, osservando senza giudicare, e piangendo di tristezza perché uno dei suoi figli si è risolto a un simile passo.

Con profondo sentimento, e non con facile pietismo, dobbiamo dire a noi stessi: ‘Sarei stato anch’io come lui, se non fosse per la grazia di Dio’.” (pp. 68-69)

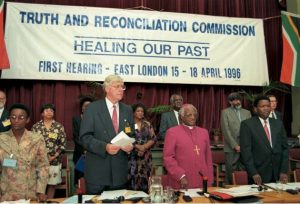

La Commissione per la verità e la riconciliazione presieduta da Desmond Tutu.

Ma in ciascuno c’è anche la grandezza d’animo

“E ascoltando i racconti delle vittime rimasi prodigiosamente colpito dalla magnanimità che dimostravano: dopo tanto soffrire, invece di bramare la vendetta conservavano ancora una straordinaria disponibilità al perdono. Allora ringraziai il Signore nel riconoscere che in tutti noi, e perfino in me stesso, esiste una grandezza d’animo, una generosità, una notevole capacità di fare il bene.” (p. 69)

Il nostro è un universo morale

“La teologia ha aiutato i membri della Commissione a scoprire che viviamo in un universo morale, che il bene e il male sono reali e hanno un loro peso. Non sono cose indifferenti. Il nostro è un universo morale, il che significa che il male e l’ingiustizia e l’oppressione e le bugie non hanno modo di trionfare, malgrado tutto sembri dimostrare il contrario.

Per noi che siamo cristiani, la morte e la resurrezione di Cristo sono prova incontestabile che l’amore è più forte dell’odio, che la vita è più forte della morte, che la luce è più forte delle tenebre, che il riso e la gioia, e la compassione e la verità e la gentilezza sono molto più forti dei loro macabri opposti.” (p. 69)

Desmond Tutu e Nelson Mandela.

I macabri segreti dei dominatori uscivano a valanga

Questa verità l’abbiamo vista dispiegarsi davanti agli occhi, mentre accudivamo al lavoro della Commissione. Quelli che un tempo spadroneggiavano con arroganza, amministrando la morte e l’ingiustizia e tutti gli eccessi dell’apartheid con spensierato abbandono, non avevano mai immaginato, neanche negli incubi più cupi, che il loro coinvolgimento nelle odiose macchinazioni che erano state perpetrate in segreto sarebbe un giorno venuto alla luce. Avevano scioccamente creduto di poter governare il pollaio finché lo avessero desiderato.

Ora tutto si stava scoprendo, e non con mere speculazioni o come accuse non comprovate. Usciva tutto a valanga dalla bocca degli stessi criminali: i sequestri, le esecuzioni, i roghi dei cadaveri, le spedizioni per far sparire i corpi nei fiumi infestati dai coccodrilli.

Loro stessi ci hanno aiutato a recuperare più di cinquanta cadaveri di persone che erano state sequestrate, uccise e quindi seppellite in segreto. Quei macabri segreti avrebbero potuto rimanere tali per sempre, non fosse stato per il fatto che viviamo in un universo morale, dove la verità prima o poi viene a galla.” (pp. 69-70)

Anche le vittime possono diventare come i carnefici

“Come disse molto bene il vescovo Peter Storey all’udienza per Winnie Madikizela-Mandela [seconda moglie di Nelson Mandela, accusata e condannata per crimini contro i diritti umani], coloro che combattevano il sistema potevano finire per diventare simili a ciò che maggiormente aborrivano. È una tragica realtà che quelli che più ardentemente si opponevano al regime ne abbiano spesso mutuato la brutalità, abbassandosi agli stessi livelli.

Così come le vittime hanno spesso interiorizzato la visione proiettata su di loro dagli oppressori, chiedendosi se in qualche modo non fossero davvero come essi li dipingevano. L’insinuarsi di questo dubbio ha permesso che i valori della classe dominante acquistassero validità ai loro stessi occhi, lasciando libero corso ai terribili demoni dell’odio e del disprezzo di sé.

Così, un’immagine di sé fortemente negativa ha preso possesso dell’interiorità della vittima, sgretolandone l’autostima e prosciugandone le energie vitali. In questo va rintracciata l’origine della rabbia distruttiva e autodistruttiva che caratterizza, per esempio, la comunità afroamericana: la società fa in modo che tu odi te stesso, e tu questo odio lo riversi distruttivamente all’esterno. Ma è ancora te stesso che distruggi, quando distruggi gli altri che sono simili a quel sé che sei stato condizionato a odiare.” (pp. 148-149)

Guarire le ferite

“Il compito della Commissione era quello di aiutare la gente a guarire le proprie ferite. Ciò non vuol dire che i suoi membri appartenessero a un genere superiore, chiamato a pontificare sulla massa delle povere vittime infelici. Avevamo anche noi il nostro bagaglio di traumi e ferite.” (p. 149)

Perdonare non significa battersi la mano sulla spalla

“In genere non muoriamo dalla voglia di sbandierare le nostre mancanze e di esporre la nostra vulnerabilità. Ma perché siano possibili il perdono e la guarigione è indispensabile che vi sia un riconoscimento della colpa, e che sia il più possibile completo … Perdonare e riconciliarsi non significa far finta che le cose siano diverse da quelle che sono. Non significa battersi reciprocamente la mano sulla spalla e chiudre gli occhi di fronte a quello che non va. Una vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo scoperto i propri sentimenti: la meschinità, la violenza, il dolore, la degradazione… la verità.” (p. 200)

Il perdono libera anche la vittima

“Quando si parla di perdono, non si intende che una persona debba dimenticare. Al contrario, è importante ricordare, per fare in modo che gli errori non si ripetano. Perdonare non significa condonare quello che è stato fatto. Significa prendere sul serio l’accaduto, non minimizzarlo; significa estrarre dalla memoria la spina che minaccia l’intera esistenza… Perdonare significa rinunciare al diritto di ripagare i colpevoli con la stessa moneta, ma si tratta di una perdita che libera la vittima.” (pp. 201-202)

L’arcivescovo Desmond Tutu tra la sua gente.