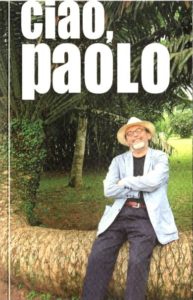

Paolo Giuntella, amico e fratello maggiore di tanti di noi, ci ha lasciato il 22 maggio 2008 dopo alcuni anni di resistenza “in piedi” alla malattia. Era nato a Roma nel 1946.

Dieci giorni prima di morire faceva ancora il suo ultimo servizio per il Tg1 dalla Presidenza della Repubblica e partecipava, pur con immensa fatica ma con il senso di un gioioso dovere da compiere, ad un incontro in ricordo di Pietro Scoppola.

La rivista “Il Margine” perde con lui uno dei suoi fondatori. Nel primo numero del Margine, gennaio 1981, spicca il suo articolo, appassionato e dolente, Romero, un nome da ricordare, dedicato al grande vescovo di El Salvador ucciso poco meno di un anno prima e al cui nome era stata intitolata l’associazione che dava vita alla rivista.

Noi perdiamo con Paolo un pezzo della nostra storia anche personale. Perdiamo l’amico che accoglieva tutti nella sua casa di Roma insieme alla sua bella famiglia. C’erano sempre un letto e un piatto dai Giuntella per chi veniva, da vicino o da lontano, anche quando Osea, Tommaso e Irene erano piccoli e Laura non sapeva più da che parte voltarsi.

Così abbiamo visto con loro i bambini crescere, andare all’asilo, a scuola, all’università. E quella casa era sempre aperta.

E poi tutti alla messa africana, la domenica, nella chiesa di piazza di Pasquino, con i canti e i ritmi degli immigrati congolesi che la fanno durare almeno due ore. Forse la messa romana più lunga. Una lezione di festosa spiritualità dagli immigrati che Paolo voleva condividere con tutti gli amici.

Perché la messa deve essere un festoso banchetto, e non una noia mortale, con prediche tristi, facce tristi, musiche tristi.

E poi gli scorrazzamenti in Vespa a scoprire angoli nuovi di Roma, quelli poco noti ai turisti: una chiesa, un cortile, una bottega, un’insegna, una libreria, un’osteria.

Casa Giuntella era un crocevia di amicizie spirituali e politiche. Un laboratorio, anche, talvolta sgangherato e caotico, ma vivo e vero di nuove iniziative e nuovi gruppi. Una scuola quotidiana di vita, di gratuità, di responsabilità, di passione civile ed ecclesiale, di apertura intellettuale. Per qualcuno, che oggi è una firma, anche una scuola di giornalismo.

Il telefono squillava in continuazione. L’Azione cattolica, la Fuci, gli Scout, le parrocchie sapevano che Paolo Giuntella era sempre disponibile per una conferenza in una qualsiasi città italiana, o per un articolo, una recensione, un suggerimento, un aiuto. Le conferenze di Paolo lasciavano sempre il segno.

A casa Giuntella si riuniva la “Rosa Bianca” alla fine degli anni settanta. Niente più che una decina di giovani provenienti da varie regioni che avevano conosciuto Paolo nella Lega Democratica, o tra i fan di Zaccagnini nella stagione delle ultime speranze di rinnovamento della Democrazia cristiana, e che avevano cominciato a incontrarsi a casa sua per pensare e discutere intorno a temi spirituali, teologici, politici sotto il nome del glorioso gruppetto antinazista di giovani tedeschi la cui storia era arrivata a Paolo da suo padre, Vittorio Emanuele, storico, tenente degli alpini, internato in un lager.

Con la “Rosa Bianca” si faceva magari un fine settimana a casa Giuntella viaggiando di notte, per discutere del Corso fondamentale sulla fede di Karl Rahner, arduo testo teologico da poco uscito.

Poi la “Rosa” è cresciuta, sono nate le scuole di formazione politica, diventate presto un punto di riferimento nel panorama del cattolicesimo democratico italiano. Ma anche quell’imperscrutabile testo di Rahner, sul quale bisognava disperatamente prepararsi (studiare, approfondire, essere competenti erano tra le regole più importanti del gruppo, che si era dato un “decalogo”), ha misteriosamente contribuito alla nascita della piccola “Rosa Bianca“.

Brentonico (Tn), 28 agosto 1983, scuola estiva di formazione politica della Lega Democratica. Serata in ricordo di Aldo Moro e Vittorio Bachelet, assassinati dalle Brigate Rosse, figure di primo piano del cattolicesimo democratico. Da sinistra: Achille Ardigò, Pietro Scoppola, Roberto Ruffilli (che sarà a sua volta assassinato dalle Brigate Rosse nel 1988), Paolo Giuntella, allora presidente della Lega Democratica e fondatore della Rosa Bianca. “Non esiste il centro tra giustizia e ingiustizia” è il motto del leader della sinistra democristiana cilena, Rodomiro Tomic, scelto da Giuntella, che campeggiava dietro al tavolo dei relatori insieme a due poster targati Lega Democratica, uno del vescovo Oscar A. Romero, l’altro di don Lorenzo Milani.

Ma si preferivano le lunghe chiacchierate di letteratura, soprattutto intorno a certi autori accomunati dalla fedeltà e dall’anticonformismo: Bloy, Peguy, Bernanos, Dostoevskij, Tolstoj, Böll, Graham Greene, Merton. E poi Gandhi, Mounier, don Milani, Mazzolari, La Pira, Dossetti.

E ciascuno faceva conoscere qualche nuovo libro agli altri.

La struttura di quelle minuscole riunioni era comunque rigorosamente dossettiana: la situazione internazionale, la situazione nella Chiesa, la situazione politica italiana e, in conclusione, “noi cosa dobbiamo fare?”.

Polsa di Brentonico (Tn), 27 agosto 1990, scuola estiva della Rosa Bianca e del Margine. Paolo Giuntella e, alla sua sinistra, Leoluca Orlando, protagonista di quella edizione che aveva come tema “La politica e la giustizia: le regole e i frammenti. Cinque proposte di cattolici democratici per la riforma della società italiana”. Orlando si apprestava a rompere con la Dc e a fondare la Rete insieme ad esponenti di diversa provenienza politica, come Nando Dalla Chiesa e Diego Novelli, e della società civile, tra cui molti della Rosa Bianca e del Margine. Nella foto, con un gruppo di amici della Rosa Bianca, anche Laura Rozza Giuntella con la piccola Irene e Tommaso accanto a papà. Laura, già presidente nazionale della Fuci (universitari cattolici), aderì alla Rete e ne divenne parlamentare nel 1992. Paolo non aderì alla Rete. Nel ’92 pubblicò “Fede e politica. Intervista a Leoluca Orlando” (Marietti, p. 98), un dialogo schietto e critico, alla “ricerca delle radici e dei valori di una vocazione politica e delle sue scelte”.

Come pochi, Paolo Giuntella sapeva mettere insieme – cogliendo il “filo rosso” della fede e della speranza cristiana che le legava e che attraverso di esse si trasmetteva di generazione in generazione, in maniera anche inedita e sorprendente – persone, storie, tradizioni, culture diverse e apparentemente inconciliabili. Provava un gusto particolare in questo. Gli piaceva proprio.

Ci soffriva, anche. Perché poi il mondo va per la sua strada, con i suoi schemi e le sue parole d’ordine che separano, etichettano, ergono muri, disegnano perimetri, scavano fossati e lanciano squilli di battaglia. Noi di qua, voi di là; questi e quelli.

E invece lui si ostinava a tenere insieme la Democrazia cristiana e i1 ‘68, i gesuiti e gli illuministi, Gandhi e la teologia della liberazione, i1 Vaticano e Oscar Romero, la rivoluzione e la nonviolenza, gli Stati Uniti e il pacifismo, Joyce e Giorgio La Pira, gli U2 e Vittorio Bachelet, Balducci e Lazzati, i cori di montagna e quelli dei congolesi (come pure il teroldego e il presepe napoletano). È stato questo il suo carattere dominante. Il tratto che di lui più affascinava e lo rendeva unico.

Brentonico (Tn), Scuola estiva 1994 della Rosa Bianca e del Margine. Tavola rotonda su “La democrazia in Italia” coordinata da Giuntella, al centro. Alla sua destra Alexander Langer, alla sua sinistra Nando Dalla Chiesa. Con loro Aldo Bulzoni (Caserta), primo a sinistra nella foto, e Giuseppe Mengoli (Bologna) a destra, esponenti della società civile. Alexander Langer ritornava per la seconda volta alla scuola della Rosa Bianca dopo aver partecipato nel 1987 a una memorabile tavola rotonda con Mino Martinazzoli e Diego Novelli intitolata “Il colore dell’etica. Il bianco, il rosso, il verde”. Il tema della scuola era “Il politico e le virtù”. Gli atti delle scuole estive erano regolarmente pubblicati dal Margine.

Da un viaggio in Irlanda, da un nuovo libro francese, da una cronaca americana o sudamericana ai più sconosciuta, da un noioso convegno, da una parrocchia di periferia, da un somalo di passaggio, da un calciatore della Roma o del Celtic lui sapeva riconoscere l’esistenza di una nuova storia di testimonianza cristiana profetica da raccogliere e comunicare. Non se la lasciava sfuggire. Un vero segugio della speranza cristiana.

Un apologeta moderno, per dirla con Pio Cerocchi che come tale l’ha degnamente ricordato sull’ “Osservatore romano”.

E il caso-provvidenza ha voluto che nel momento della morte, giunta con poco preavviso, accanto a Paolo, a casa sua, ci fosse – con Laura e i figli, gli amici, chi scrive – anche il direttore dell’ “Osservatore romano”, perché era giusto che la Chiesa, nella sua espressione più ufficiale, dovesse ringraziarlo e accompagnarlo nel momento del commiato come uno dei suoi figli più appassionati e fedeli.

Teatro tenda di Brentonico (Tn), 29 agosto 1989, scuola estiva di formazione politica della Rosa Bianca e del Margine. Serata con le poesie di padre David Maria Turoldo e i canti di montagna del coro Soldanella. Da sinistra: Paolo Giuntella, il critico letterario Giorgio Luzzi, padre Turoldo e il suo confratello e amico di una vita, padre Camillo De Piaz. Nel teatro tenda, stracolmo di popolo, Turoldo recitò felice e con la sua ben nota voce tonante le sue poesie, suscitando una profonda emozione nei presenti. In quell’occasione la Rosa Bianca pubblicò un volumetto di Turoldo, “Cosa pensare e come pregare di fronte al male” (Trento, p. 56), che raccoglieva riflessioni e poesie sul tema del dolore, della malattia e della morte. Turoldo aveva da poco subito una difficile operazione per un tumore, il “Drago”, come lui lo chiamava, che si era “insediato nel centro del ventre come un re sul trono”.

Perché Paolo ha amato visceralmente la Chiesa. Non solo la Chiesa dei testimoni, dei profeti e dei martiri.

Non solo la Chiesa degli ultimi, dei piccoli, dei miti. La Chiesa che più gli piaceva e ci piace.

Ma “la” Chiesa, tutta la Chiesa, con le sue miserie e le sue infedeltà. La Chiesa da cima a fondo.

C’è sempre stata in lui chiara e forte, anche nei momenti di massima ribellione e inquietudine, la consapevolezza di appartenere a una storia più grande di ciascuno di noi.

E che a noi è dato di dire la nostra parola, di fare la nostra parte, di aggiungere qualcosa di nuovo, ma di saper anche accettare, ascoltare, trasmettere semplicemente quello che ci hanno consegnato le generazioni precedenti. Fedeltà era una parola molto cara a Paolo Giuntella. E la fedeltà ispirava anche l’altro fronte della sua testimonianza “apologetica”: quello del cattolicesimo democratico.

Come giustamente ha scritto su “Europa” del 27 maggio Marco Damilano:

Giuntella è stato il personaggio più irruento di una generazione, quella dei cattolici democratici cresciuti tra gli anni Sessanta e gli Ottanta. I figli e i nipoti del Concilio, di Lazzati, Dossetti, Montini, segnati per sempre dalla decapitazione delle intelligenze migliori, Moro, Bachelet, Ruffilli.

Una cultura che non può essere rinchiusa nei confini della Dc o della sinistra Dc, né tanto meno nel recinto più ristretto dei partiti che ne hanno preteso l’eredità…

Una storia poco raccontata: in libreria e in tv dilagano i cuori neri e i loro omologhi rossi, ma non questi credenti che rappresentano un bel pezzo del Paese, cattolici e anti-integralisti, movimentisti e istituzionali.

Colpa del silenzio di tanti, colpa del deserto provocato da venti anni di mortificazione dei laici nella Chiesa”.

Il volumetto, pubblicato dal Margine nel 2008 e curato da Vincenzo Passerini, raccoglie gli interventi tenuti il 28 agosto 1983 nell’incontro in ricordo di Moro e Bachelet alla scuola estiva della Lega Democratica.

Giuntella è stato il personaggio più irruento di una

Paolo è morto quando cominciavamo a scrivere insieme proprio un “racconto” del cattolicesimo democratico in forma di dialogo. Avevamo abbozzato nel dettaglio l’indice del libro, preparato le domande e le schede.

Lui mi aveva preparato anche un file pieno zeppo di “testi cattolico-democratici” suoi. Questi testi restano e, a Dio piacendo, un libro ne nascerà.

Avevamo cominciato dall’inizio. Quell’inizio individuato in maniera efficace e storicamente ben documentata proprio da suo padre, Vittorio Emanuele, nel volume, pubblicato da Studium nel 1990, La Religione amica della Democrazia. I cattolici democratici del Triennio rivoluzionario (1796-1799).

Nelle storie, nelle riflessioni, nelle testimonianze anche drammatiche di quei cattolici italiani, laici ed ecclesiastici, che avevano cercato di conciliare cristianesimo e conquiste democratiche della Rivoluzione francese stava l’origine del cattolicesimo democratico, anche del nome stesso.

Come era possibile, essi si erano chiesti, che parole come libertà, fraternità, eguaglianza siano annunciate contro il Vangelo quando in esso hanno la loro radice?

Quella tremenda domanda, che era anche progetto culturale, ecclesiale, politico, continua a inquietare i cristiani.

E ha inquietato, ma anche abbellito, tutta la vita di Paolo.

In fin dei conti tutto il suo impegno di giornalista militante, di scrittore, di conferenziere, di apologeta era teso a questo: tenere viva la testimonianza di coloro che nella vita di ogni giorno, nelle situazioni più difficili e disumane, ma anche in quelle più ordinarie, anche nella politica e nelle istituzioni hanno saputo incarnare il Vangelo della libertà, dell’eguaglianza e della fraternità.

Perché altri, tanti altri (e se possibile noi stessi) facessero altrettanto.

In questo volumetto, pubblicato nel 2008, sono raccolte le parole della moglie di Paolo, Laura Rozza, e dei figli Osea, Tommaso e Irene pronunciate ai funerali, e scritti di E. Bianchi, S. Ceccanti, P. Cerocchi, M. Damilano, S. Della Volpe, G. Di Santo, R. Morrione, R. Napoletano, E. Remondino, C. Sardo, B. Scaramucci.