Habiburahman

Tanti popoli stanno vivendo un momento drammatico. Per il Covid 19, per le guerre, le oppressioni, la miseria.

Ma nessuno patisce un martirio come i Rohingya.

Non riconosciuti, perseguitati, massacrati, costretti a fuggire dal loro Paese, il Myanmar (ex Birmania) del Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, i Rohingya sperano che le elezioni dell’8 novembre prossimo portino qualche cambiamento. Sperano con la forza della disperazione.

Ma la lady di ferro dal dolce sorriso, una volta, e giustamente, icona mondiale della resistenza nonviolenta al regime militare, ha già tradito le loro (e anche le nostre) speranze. Non si fanno illusioni.

Lei probabilmente vincerà di nuovo le elezioni, come nel 2015, ma i Rohingya, minoranza musulmana non inclusa nelle 135 minoranze etniche ufficialmente riconosciute, continueranno ad essere per il potere politico, per quello militare e per quello religioso buddista del Myanmar una “razza inferiore”.

Disprezzati, emarginati, considerati sub-umani.

Non riconosciuti vuol dire privati della cittadinanza, apolidi in patria, senza diritti, costretti, ad esempio, a chiedere il permesso alle autorità per uscire dal loro villaggio o per sposarsi.

Il nazionalismo dominante aveva bisogno di crearsi un nemico. I Rohingya hanno subito massacri nell’estate 2017 (si parla di 15 mila uccisi) nella regione del Rakhine, che si affaccia sul Golfo del Bengala, e in massa si sono rifugiati nel confinante Bangladesh.

Una pulizia etnica da manuale, è stata definita. Un genocidio? Forse.

Certo è che ci vorrebbe una più forte pressione internazionale per salvare questo piccolo popolo. Ma a pochi interessano i Rohingya. Nessun libro, e non mancano, su di loro, è stato, ad esempio, tradotto in italiano.

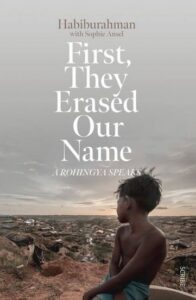

E il bellissimo e dolente primo racconto autobiografico di un Rohingya, Per prima cosa cancellarono il nostro nome (First, They Erased Our Name) di Habi (Habiburahman), scritto con la giornalista Sophie Ansel, è uscito in francese nel 2018 e in inglese nel 2019. Ma non in italiano.

I Rohingya sono per lo più analfabeti perché privati del diritto all’istruzione. Solo adesso abbiamo un loro racconto in prima persona della loro tragica storia.

Habi, che oggi ha quarantuno anni e vive come rifugiato in Australia, racconta che ha imparato da bambino a non pronunciare mai la parola proibita “Rohingya”.

Racconta l’emarginazione e il disprezzo patiti. La grande forza morale dei nonni e dei genitori, costretti a subire soprusi e violenze. I pogrom periodici che colpivano le loro comunità. Persecuzioni e uccisioni lungo tutto il dopoguerra. L’apprendimento clandestino della lingua Rohingya, come per i tedeschi in Alto Adige sotto il fascismo.

E poi le repressioni di questi anni, le stragi, la fuga, il lungo viaggio, la dura vita del rifugiato, la lenta rinascita, lo studio per proprio conto, il lavoro. La battaglia per far conoscere al mondo il dramma del suo popolo.

Nel dicembre 2019 Aung San Suu Kyi ha difeso se stessa e il Myanmar dall’accusa di genocidio davanti alla Corte penale internazionale dell’Onu all’Aja.

Forse qualcuno ha esagerato, ha detto ai giudici, nel rispondere ai guerriglieri Rohingya della regione del Rakhine. Ma nessuna persecuzione, nessun genocidio.

Purtroppo la realtà è un’altra e la posizione della premio Nobel, ex seguace di Gandhi, è indifendibile.

Per quanto la Costituzione le vieti, avendo sposato uno straniero, di diventare la presidente del Paese nonostante fosse la leader del partito vincitore delle elezioni del 2015, lei è la persona più potente in Myanmar.

Ci sono i generali, certo, che si tengono per legge il 25% dei seggi parlamentari e ministeri chiave.

Ma lei non è estranea al loro potere e al nazionalismo dominante da decenni. È figlia di un generale considerato il padre della patria.

E genocidio o no, i Rohingya sono un popolo privato di ogni diritto e duramente perseguitato. Il nazionalismo si nutre della loro persecuzione. E nulla è cambiato con lei “consigliere di Stato”, ma presidente di fatto.

Anzi. Tutto è peggiorato per i Rohingya.

In 970.000 sono stati costretti a fuggire dal Paese, dove ne sono rimasti 600 mila in condizioni difficili e senza un adeguato controllo della comunità internazionale.

Adesso popolano il più grande campo profughi del mondo, in Bangladesh, nel distretto di Cox’s Bazar, suddiviso in 35 campi profughi uno attaccato all’altro: una distesa senza fine di tende e capanne di bambù dove vivono 860.494 Rohingya (numero certificato dall’Alto Commissariato per i rifugiati Onu, l’Unhcr, il 31 luglio 2020).

Il 78% di loro sono minori e donne. Altri 100 mila vivono in Malesia.

Il Covid-19 è entrato nell’immensa megalopoli di povere abitazioni ma, grazie al cielo, finora è tenuto sotto controllo, con l’aiuto delle Ong. L’Organizzazione mondiale della sanità registra un numero di casi sopportabile, almeno per il momento.

Potranno tornare alle loro case un giorno? Finirà il loro martirio?

Solo se il mondo prenderà davvero le loro difese c’è una qualche speranza.

Habi, la voce dei Rohingya, a conclusione del suo struggente racconto, chiama in causa Aung San Suu Kyi per quello che non ha fatto:

Lei aveva il potere di denunciare l’orrore e l’ingiustizia, e chiedere alla comunità internazionale di intervenire. Lei aveva il potere di salvare vite umane. Lei era libera e il mondo la stavo ascoltando. Lei aveva il potere di scegliere la giustizia e la tolleranza, e mostrare cos’era una democrazia. Ma ha scelto il potere.

Cambierà? Solo se il mondo alzerà la voce c’è una qualche speranza.

Pubblicato sul quotidiano “Trentino” giovedì 15 ottobre 2020.